①能源领域的钱投在基础性研究才是正经事

②能源科技领域投资回报周期太长,怎么办

③“能源突破联盟”如何运作?将吸纳能源人士及设备公司

④盖茨在能源领域的投资失误——电池公司躺枪

⑤盖茨对碳捕获、Terrapower、材料技术、电量储存技术的商业前瞻

世界首富比尔•盖茨与夫人每年都会写一封公开信,来深入思考世界最大的基金组织比尔与梅琳达•盖茨基金会的机遇。去年,他们探讨的话题是不平等待遇。

今年,受到一个高中生提问的启发——“你最想拥有的超能力是什么”,夫妇俩分别致信回应,并附上了精彩的注释。梅琳达回复说“更多的时间”,并阐述了关于认可、重新分配、减少女性无偿劳动的看法,尤其是在贫穷地区。比尔写道“更多的能量”,并阐述了他对气候变暖这一文明难题的看法,以及发展他近年来所称的“能源奇迹”项目的必要性。

盖茨的“奇迹”并不是指凭空出现的意想不到的礼物,而是指“技术研发和人类创新所带来的科技突破“,就像个人电脑、互联网以及骨髓灰质炎疫苗。他号召学生们要“格外努力的学好数学和科学”,因为世界需要“看似疯狂的主意来应对能源问题的挑战。”

盖茨对于自己提出的一个公式抱有极大热情【虽然这个公式令人想起气候学界另一个著名的公式,“茅阳一碳排放公式(KayaIdentity)”】,公式中二氧化碳总排放量由四个因素的乘积构成:P(人口)、S(人均消耗的服务)、E(提供服务所耗能量)以及C(每单位能量所产生的碳排放)。

盖茨解释到,如果在P、S、E增加或小幅下降的情况下,要实现二氧化碳零排放,只能是C为零。要做到C为零,我们需要一个甚至多个奇迹发生。

盖茨并不把技术奇迹的稀缺归咎于无代价碳排放以及其他一些糟糕的政策。几千亿美元的资金都花在了盖茨所指的“需求方”的能源问题上。他认为错误的原因在于政府和私人投资机构低估了“供给方”的资金需求,而这些“供给方”通常为政府的基础研究和初创公司提供资金。

去年11月,盖茨决定对此做点什么,于是发布了“突破性能源联盟”,联合了亚马逊的杰夫˙贝索斯(Jeff Bezos)、维珍航空的理查德•布兰森(Rid Branson)、Facebook的马克•扎克伯格(Mark Zuckerberg)等二十多位亿万富翁,其中扎克伯格更承诺将投资至少20亿美金用以支持技术突破。

杰森•庞庭(Jason Pontin)作为麻省理工科技评论的主编,对盖茨进行了专访,来讨论他的零碳排放计划如何同时满足落后地区的脱贫需求,以及资金联盟未来的投资方向。

Jason Pontin(JP):你曾说过未来世界将需要更多的能源,来提高世界上许多地区的生活水平。这才是困难的关键所在,对吗?应对气候变化的挑战,我们必须打破经济增长和碳排放增长的必然联系。

Bill Gates(BG):没错。如果你看一下我的碳排放公式的前三个因子(PxSxExC=CO2),P将会增至1.2倍,S将增至2倍,假设有大幅的技术突破,乐观估计E降为现在的0.6,综合起来,C基本上要达到0才能实现零排放。

JP:那么C什么时候才能达到0呢?

BG:如果允许贫穷国家和诸如畜牧业这类占用土地的产业,继续排放二氧化碳的话,想把气候变暖的幅度控制在2度,就意味着到2050年,富裕国家必须实现零排放。

JP:如果贫穷国家以及畜牧业在可预见的未来继续排放大量二氧化碳,那全球碳排放如何能在本世纪末达到零?

BG:因为在某些情况下,富裕国家可能在2050年实现二氧化碳负排放。

JP:你已经注意到了在能源业,仅有0.23%的收入用于研发投入,而在制药和IT行业这个比例分别为20%和15%。你认为能源领域在发明创新和影响力上的巨大差距,应该归咎于投资的严重不足。那么是否有办法改变现状呢?

BG:如果你回望历史,然后问自己“谁才是能源创新上最伟大的人?”我会认为查尔斯•阿尔杰农•帕尔森斯(Charles Algernon Parsons,汽轮机的发明者)是很了不起的;鲁道夫•地索尔(Rudolf Diesel,柴油发动机的发明者)也是很了不起的。看看他们和他们所就职的公司创造了多少效益。然而地索尔因为破产而自杀,帕尔森斯几乎一无所有。

正如瓦克拉夫•斯密尔(Vaclav Smil)教授所说的,在技术发明问世的头20年里,绝大多数情况下,能够实施的规模非常有限。当实施周期超过20年时,发明者的积极性会极大受挫。在 IT行业则不然,甚至医疗行业也不这样,虽然有时候医疗从业者觉得20年还不够。

JP:20多年的投资周期真的是太漫长了,那么,是不是说能源行业需要一个与其他科技领域不同的创新模式呢?

BG:能源领域的好多创新是与政府的支持分不开的。拿原子能来说,所有的关键研究都是由政府或政府资金完成的。而化石能源领域,虽然一些地质学数据的分析有赖于数字革新的贡献,但是政府投资才得以实现高精水平钻井的能力。

所以基础研发投入才是大多数能源领域技术突破的动力。我们需要更多的私人风险投资家参与到其中来,扩大创新规模,这也是为什么我们把20个领军国家,和一群资助高风险技术的投资家(突破性能源联盟)连接起来。

JP:2010年,当我们聊到能源问题时,你曾提醒我,美国政府在能源研发领域的投资大概是50亿美元,这只是国防相关投资的10%。过去6年间,这个情况并没有多大改善。如果政府真的能将其在能源研发领域的投资翻倍,你希望这些钱花在哪里?基础性的研究还是支持新技术的推广?

BG:我会全部花在基础性研究上。有些材料领域的问题,如果能够得以解决,受益者将远远不止能源机构,但即便只是能源创新的收益也足以回报这些投资了。

比如说,研究风能的人需要材料具有更大的强度和更好的磁性。再比如,如果我们能做到光合成,知道如何把光能转化为碳氢化合物,并把规模扩大一百倍,使其变得经济实惠,这可以说是非常神奇的。因为如果能通过光合成产出液体碳氢化合物,我们的很多基础设施,包括交通设备,已经在使用这样的燃料了。你只需要替换掉主要的产能部件,其他的都不需要变。

现在,对于研发花费多少能取得多快的突破,我并没有一个确切的预见。就好像癌症研究,除了科学上的各种可能性,也包含了太多的不确定性。我们并没有一个万用的等式。完全有可能,此时此刻某位在实验室工作的人,正在发明一些神奇的东西。但是由于气候变化和使用清洁能源的益处,我们不该只是坐等奇迹的发生,我们应该通过翻倍研发预算,来使成功的概率变大。

JP:我很惊讶你所举的例子都与化学和材料科学相关。这不是个巧合,对吗?

BG:不是。拿我(以及微软前CTO内森•梅尔沃德)参与的原子核裂变公司TerraPower来说,最大的挑战来自于材料方面。我们对所产的镀钢材料进行了高能中子轰击,而最难的工程问题是证明在较长时间内我们的材料没有性能退化。但是数字化模拟材料的能力,几乎出现在了能源领域的所有技术突破里。

JP:你是如何评价,技术发明的商业化(比如太阳能涂料)将需要太长时间,而难以满足2050年实现碳排放净量为零的观点的呢?你是如何回应,为了避免气候变化的最坏影响,在致力于投资基础性研究的同时,必须施行我们现有的清洁能源技术,这一派观点的呢?

BG:对于一些富裕国家,比如欧洲和美国,我们能够承受施行清洁能源而带来的能源价格上涨,即使价格增至2倍。这将是一个巨大的政治博弈,而且我也不确定是否真的有哪个国家愿意这么做,但至少这不会使任何国家因此陷入贫穷。

但如果是在印度这样的国家,作为一个典型代表,其在未来30年间,预计的碳氢化合物用量将是非常巨大的。如果你让印度决定:是靠煤炭实现整个国家的电气化,还是遵守温室气体排放限制,大幅削减其电气化程度,这将是一个非常困难的抉择。他们会问,“难道我们不该挽救数百万的生命吗?我们的妇女不该用电炉做饭而要去烧柴火吗?我们不该避免由砍柴而带来的环境退化和时间消耗吗?”

我没办法断言,但我可以想象,他们会倾向于电气化整个国家,这意味着全球范围内的二氧化碳排量增加。因此,如果不是因为技术的创新,我不会对减少温室气体排放那么乐观。但是如果我们有了技术上的创新,我们可以对印度说,“你两个目标都能达到:你既能做一个称职的地球公民,不向大气中排放那么多的二氧化碳,又能电气化你们的国家。”

JP:这个过程不需要聪明的政策吗,比如让碳排放付出一定的代价?我们是否需要对碳排放征税,以确立投资清洁能源的商业动机?

BG:供给方和需求方的创新都应该受到鼓励。供给方将资助政府的基础性研究,然后创建相关技术的初创公司。

在需求方,很多人争论我们到底该做多少,做什么。但是如果你把富裕国家看做一个整体,我们其实做了很多。美国对清洁能源有一些政策上的优惠,比如PTC(可再生能源生产税收抵免)、ITC(投资税收抵免)或可再生能源配额标准。

现在看来这些政策制定得过于具体化,我们或许该制定一个更广泛的机制。但总的来说,如果你比较一下这些国家对需求方和供给方的投资,你会发现一个惊人的结果。在需求方,富裕国家已经投资了数千亿;而在供给方,除了中国以外,过去15年,几乎没有对能源研发预算有持续增长。所以,我对你的回答是,是的,我们在需求方仍有很多工作要做。

但是如果你细看供给方,你会非常失望。虽然只有数十亿美元的投资需要,跟需求方比起来相距甚远,即便如此,对供给方的投资仍寥寥无几。

JP:我理解你想要聊聊供给方。但是你是否对碳排放征税有政策上的偏好?你是否赞成一个简洁、透明的税收方案?或者更赞成类似“碳排放与交易”那样的规则?或许,最好是集合各家所长的政策?或者对你来说无所谓?

BG:有些国家会对碳排放直接收税,这么做当然有一定的好处。但是我认为,在美国能达成的一致观点,将是更侧重于供给方。

JP:那我们就来谈谈供给方吧!“突破性能源联盟”到底是什么,你们如何决定投资方向?

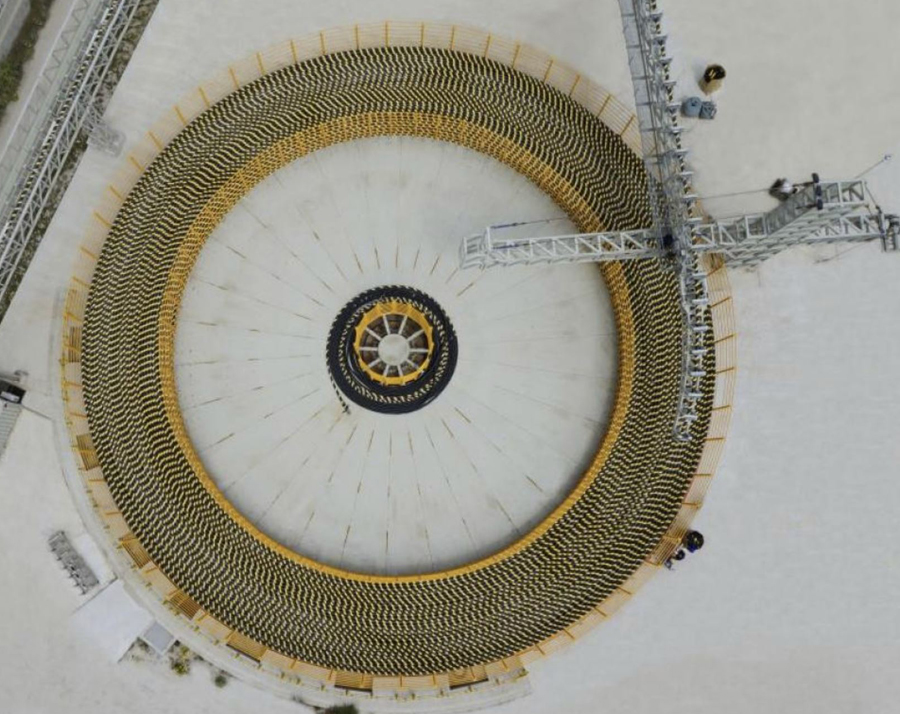

BG:去年11月,26位富豪和我自己(以及一些机构,比如加州大学)承诺投资能源创新公司。联盟将采取两种方法投资。

第一种,我们会建立一个叫做“突破性能源合伙人”的基金,联盟中的个人将投资给基金,虽然有时这些个人也会直接投资给公司。第二种方法是,我们将邀请另一些投资机构,比如大学的捐赠基金、创始基金以及公司基金等,并向这些机构筹集同个人投资差不多的数目,即20亿美元左右。

到今年夏天,我们将确定关键人事,制定投资文件,到时候,不但会有一些因为相信我和这个联盟能够运作良好的个人投资者,还会有一些投资机构。

JP:这个联盟聚集了一些很有影响力的个人。但是这里面并没有很多来自能源业。除了资金,难道你不需要能源业的专业意见吗?

BG:我们还没有真正开始游说。但是我们肯定会吸纳能源领域人士、仪器设施等,这些都会对我们很有帮助。我们基本的宗旨就是,如果我们能募集到几十亿美金,我们就能支持很多优秀的公司,并且比一般的风险投资基金更加持续深入的支持他们。

JP:你曾说过愿意在未来5年内投资10亿美元的个人资产,为什么不是更多呢?

BG:我多希望写一张大额支票就解决所有问题。我们募到足够的资金后,将能够非常快速的做出投资。如果我们能够高效的完成开始的几十亿美金的投资,那么不光是我自己会追加投入,我也会号召联盟里的投资机构和个人一起追加投资,并告诉他们,“哈利路亚!我们找到了很多资金受限的公司,现在需要更多的钱了!”

清洁能源技术目前某种意义上说,已经不受投资者的青睐。采用新技术的难处、可靠性、扩大规模,所有这些问题是非常令人生畏的。所以,我们要让人们重新对这些投资感兴趣起来,但同时也要让人们明白,在多数情况下,IT行业建立起来的关于时间范围、耐心、甚至资金需求量的投资模式,对能源机构并不适用。

JP:你投资过碳捕获吗?

BG:我是大卫•凯斯(David Keith)的碳工程公司的投资人之一,公司致力于自由空气碳捕获技术,并建立了一座处理塔。从空气中捕获每吨二氧化碳,设备的花费大概是几百美元,但是建起了第一座处理塔后,他们预计今后的运营成本将会下降。

JP:TerraPower运营的如何?什么时候才会推出商用反应器?为什么中国是唯一有可能建立实验工厂的国家?

BG:中国不是唯一的可能。很多国家,比如印度、韩国、日本、法国和美国都拥有先进的核技术,但是当今世界上一半的核电站建在中国,而且中国的营造力是惊人的。TerraPower的实验工厂很有可能建在中国。最好情况下,如果TerraPower的核电站能在2024年建成,那么在大概2030年代,你将拥有一套其他新建核电站都将采用的设计,因为经济、安全、废料以及其他各项关键指标都显著改善了。

JP:能谈谈你在能源领域的投资有过哪些失误吗?

BG:我投资过5家电池公司,全部在困境中经营。比如唐•沙多维(DonSadoway)的Ambri是家不错的公司,但是他们正面临着现实的困境。他们的钠电池密封性有待提高,同时需要提高电池的经济效益,这样,需要电能储存的人才会觉得他们的产品有吸引力。我不后悔投资给他们,但我所参与的所有电池项目,市场规模和推广技术都比预期的要艰难。电池行业还在运作中,但是前景堪忧。说到能源问题的出路,不能想当然的认为在存储技术上会发生奇迹。也许可能会有,但是我们投资时必须尽量避开电量存储这个难点。

JP:如果电量存储技术不能扩大规模,那太阳能和风能还能对发电产生深远贡献吗?

BG:如果你告诉我“电量存储领域将不会有奇迹”——不再有光能存储分子或者任何类似的东西——那我想富裕国家的电能系统将变成一个巨大的高压直流电网,由太阳能、风能以及天然气构成,配以高度的碳捕获和封存技术(CCS)。

如果你建立起一个覆盖北美的超级电网,并关注气象模型,了解风能和太阳能的规律,以最大的多样性利用起所有能利用的太阳能和风能,再配合这个神奇的、覆盖北美的电网,并能够获得政府审批,这将很有可能满足百分之八十的能源需求。剩下的百分之二十,最坏情况下,可以用天然气补足,然后利用CCS技术收集产生的二氧化碳。

在天然气电站实施CCS技术,比在燃煤电站要稍微容易一些。而且为百分之二十的能量所产生的碳排放,做碳捕获和封存,要比对全部的碳排放做CCS容易。现在电网已经有了,这也是最有可能的直接解决办法。建立一个巨大的高压直流电网是非常经济实惠的。这个构想仅仅在行政管理层面需要一点奇迹,来清除阻碍,并提供一些经济动力。这不是一个技术上的奇迹,是政策上的奇迹。

JP:美国到2025年能不能做到减少25%的碳排放,同时其他国家也履行他们在巴黎气候峰会上达成的共识?

BG:虽然巴黎气候峰会是一个巨大的进步,但是各国仍有很多事要做。我想人们会对有多少国家会履行诺言持怀疑态度,即使履行了诺言,他们是如何做到的?

比如以美国的承诺为例:美国想要实现诺言,其中一条路是把混合的能源结构推向单纯的天然气。如果我们没有创新,如果你说“科学已死,我们只需要眼前的技术”那我会非常的悲观,恐怕连3度的气候变暖都无法避免。而使我对气候变化保持乐观的,正是潜在的能让C达到零的技术创新。